自己同一性

心理学の勉強を2年間やってきて、これぞ心理学の真髄と思ったのは、「自己同一性」という概念でした。

「自己同一性」は英語では「アイデンティティ」といいます。

「私とは何者か」という問いに答えるのがアイデンティティであり自己の同一性だといえると思います。

なぜ「自己同一性」が真髄なのかといえば、どの心理学の理論も、「理想の自分と現実の自分の一致がより多いことが精神的な安定と満足の条件である」と異口同音にいっているのだと知ったからです。

わかりやすくいえば「こうありたい自分」と「経験としての自分(自分が人と関わることで感じる自分)」の乖離が大きいと、人は精神を病んだり心身症を発症したりするのだということです。

個々人の集合体である社会も全く同じといってもいいと思います。理想の社会と現実の社会が不一致であれば、構成員である個々人は多かれ少なかれ不幸になります。理想に近づけば幸せかというとそうでもなく、現実の社会を否定しては幸せになれなかったりします。革命後の各国の歴史がそれです。

選択と顕現

理想の自分と現実の自分が違うということは、ほぼ常にあることだと思います。程度の差はあれ、「もっと痩せたい」「毎日運動したい」「イライラしないで過ごしたい」「お酒を控えたい」「おしゃれを楽しみたい」「成功したい」「若く見られたい」「英語がしゃべれるようになりたい」「もっとお金持ちになりたい」などなど、今の自分ではない自分になりたいと思うようなことがそれです。

人が「変わりたい」と思う背景には「理想」とか「思い込み」が関連しています。以前セルフイメージのことを書いた時にもほぼ同じことを書いているのですが、今回はちょっと違った切り口で差別の根っこを考えてみたいと思います。

変わるためには今までとは違う選択を行う必要があります。同じ選択をしている限りは同じ結果しか得ないからです。もっと痩せたいのに運動もせずに食べてばかりいれば痩せたいという願望はかなうことはありませんよね。

時に、私たちは同じ選択をしていても変わらざるを得ない局面にぶつかることがあります。ライフイベントと呼ばれるものによって、あるいは天災や人災などによって。こういった外的な環境の変化によって「私とは〇〇である」が変わってしまうのを、人によっては受け入れられなかったり、うまくチャンスとして乗り越えて新しい自分としてやっていく人がいたりします。

違う選択をするか同じ選択をするか、いずれにせよ、私たちは常に選択を連続的に行いながら「私とは」を顕在化させているのではないかと私は考えています。

つまり、私とは私の選択の顕現であると思うのです。しかし動かない選択の「結果」ではなく、選択し続ける「運動」であると思います。

女性である

「私とは何者か?」というのは人間の命に組み込まれた問いではないかと思うほど、私たちはそれを永い年月の間に代々と受け継いで考えてきました。

その自ら発せずにいられない問に答えるために、私たちは「対人比較欲求」(他人と比べて自分の属する社会での立ち位置を確認すること)を持つことになります。

私たちが採用するほとんどの比較のための物差しは、すでに大人たちが代々伝えてきたものです。

例えば男女の定義にしても赤ん坊たちはある程度の年齢になるまで自分がどちらかなど気にかけることはありません。周りの大人の定義に従ってそう扱われることに何かしらを感じて各々自分らしさを選んでいきます。

周りの大人たちは赤ん坊の生物学的な違いを見出して、それで「男」と「女」を定義して見分けます。

実際には見かけの違いだけでは生物学的に男女を振り分けることはできず、染色体の組み合わせで見ても2種類にとどまらずバラエティがあるそうです。

そう言った事実を知ると、客観的で明白だと思いがちな男女といった物差しも、実際は相対的な曖昧なものであることがわかります。

フェミニズムの先駆者であるシモーヌ・ド・ボーヴォワールは「人は女に生まれるのではない。女になるのだ。」と言っています。彼女は実存主義の哲学者です。実存主義では個人の選択の自由を尊重します。選択であって、所与の条件に規定される結果ではないと言っているのだと私は解釈しています。

しかし、「私は女性である」と毎分毎秒選び続ければ女性として顕現すると言い切ることができるのでしょうか?

女性である私とは

ここで考えたいのが「自己同一性」です。

理想の自分が他人とのやりとりの中で見出せないなら、それは自己同一性が低いということになります。

哲学の中ではヘーゲルの「相互承認論」とサルトルの「実存主義」を合わせたような感じでしょうか。自分の中で「自由にこうありたい自分」は社会という条件の中で「相対的にこうである自分」を行き来する運動を通してどう生きていくかを決めているわけです。

例えば、私が「私は女性である」と言った時に、女性の定義の中に「弱い」「非力」「出来ない」「知らない」「依存的」などのイメージが付随していたとして、私自身が強くてパワフルで大抵のことは自分ででき、知らないことはどんどん自分で調べ、自立していたら、女性の定義にそぐわないことになってしまいます。

「女性らしさ」の罠です。

女性らしくないから女性ではないかというと、そういうわけでもない。自立した強い女性が存在しても良いわけです。

これでは単純な男か女かという定義及びそれに付随する男らしさや女らしさという定義によって自分の何者たるかを保っている人は、自分の同一性を脅かされてしまったのではないかと感じることもあるでしょう。自分の価値が脅かされ、損害を受けたと感じるのであれば、強い女性の存在は否定したくなっても仕方がないことなのかもしれません。これが非常に攻撃的であれば差別ということになるでしょう。

しかし、私はこういう単純な価値基準を否定したいと思ってこれを書いているのではありません。ボーヴォワールも自由意志だけが大事と言っているのではなかったのでした。

「強い女性」の原点はこの単純な男女のカテゴライズの存在があったからこそなのです。「弱い女性」という存在があるとして、それではないものとして派生したからです。どんなものも一度そこに存在したからには、相互的に運動として承認し合うための相手としてなくすわけにはいかないというのが私の主張です。

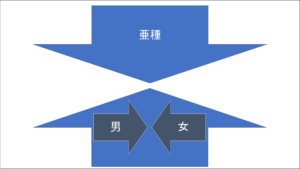

横道にそれますが、男vs.女という構造は並行の対立です。一方でその規範から離れる存在はすべて垂直の亜種です。

「強い女性」を差別する人がいるとすれば、差別されるというのはその存在を認めなければできないことなので、攻撃したくなるほどパワフルであるということを主張されているのだと考えて良いと思うのです。そして差別する人が叩けば叩くほどその存在は大きくなります。

だから、「私は〇〇である」を宣言するにあたり、既存の定義に合わせる必要はないのだと思います。既存の定義に新しい意味や新しい種類をクリエイトすることも可能ですし、亜種を発見することも可能です。

よく、それではモラルが崩壊してしまうと危機感を感じる人がいるようですが、自己同一性は相互承認と自由意志の運動によって健康に保つことが可能となりますから、自己同一性の保たれた心身が健康で幸せな人たちがより多くいる方社会の方が、モラルを守るためにいがみ合ったり抑圧し合ったりする人々の社会よりも、ずっと平和であるような気がします。